2004年7月24日(土)。弊社第二工場がある整備暖団地の組合会議場において、青年部主催の技術勉強会が行われました。メインテーマは「アーチテントの製作」。ふつうのテント屋さんならば、めったに作るものではありませんが、作成の考え方(展開の仕方)を覚えておけば、いろんなところで応用が利くものだからです。また、時間が有れば当社のインクジェットを見てもらうという企画にしました。「技能と工作ー板金工作」という本の中から必要な部分(二片エルボと三片エルボの展開図)をプリントアウト。でもこれはお土産用。勉強するということは自分で考え、厚紙に向かってサシガネとコンパス・定規を使い、試行錯誤しながらようやく覚えるもの。始めから教科書を見ればそれに頼り切ってしまうので、あくまでも最後の最後にお土産用としてプレゼント。(イヤラシ〜〜〜性格わかるね。)

普通青年部といえば、2代目さん3代目さんが主役。でも、今回は広く普通の職人さんも参加OKという事にしました。なぜなら、キャンバスをミシンとはさみ一丁で縫製加工し、何でも作れるとい職人のプライドを再認識してもらいたいのと、また、実際に縫製する職人さんの縫製技術に対する意識を高めてもらいという2つの目的があったからです。

スタートは10時30分。何しろ青森県といっても広いため、八戸に来るのに3時間もかかる方もいらっしゃるし、また、今回、秋田の方にも声をかけたら参加希望のお返事。それに、このような企画を八戸で行うことが初めてなので、場所の確認等もあり少し時間を遅らせたのです。でも皆さん、私と違ってまじめな方ばっかり。殆どの方が10時ごろには当地へ到着しておりました。一番遠くからこられた五所川原の菊池さんなんかは9時半には到着し、近辺を散歩していたとのこと。頭が下がります。

開始までに時間があったので、まづはリラックスムード演出のため、持参したノートパソコンでDVD鑑賞(アダルトとは違いますよ)。「ロイヤルセブンティーン」という映画の最初の部分に野外結婚式のシーンがあるのですが、そこに明治商工さんのロスベルガーテントみたいなものが使われているのです。

日本のホテルの形式とは違い、アチラの結婚式は、和気あいあいのパーティ形式。それを演出するのが大きなテントと生バンド演奏。そのテントもきれいにデコレーションし骨パイプは布地で隠すなどの配慮がなされるという手のこみよう。欧米ではこんなところにもテントが使われているんだ・・・というより、テントそのものが生活の一部として認識されている事実を改めて感じたのでした。定刻どおり10時半スタート。(ここからは、日記口調に変わります)

日本のホテルの形式とは違い、アチラの結婚式は、和気あいあいのパーティ形式。それを演出するのが大きなテントと生バンド演奏。そのテントもきれいにデコレーションし骨パイプは布地で隠すなどの配慮がなされるという手のこみよう。欧米ではこんなところにもテントが使われているんだ・・・というより、テントそのものが生活の一部として認識されている事実を改めて感じたのでした。定刻どおり10時半スタート。(ここからは、日記口調に変わります)

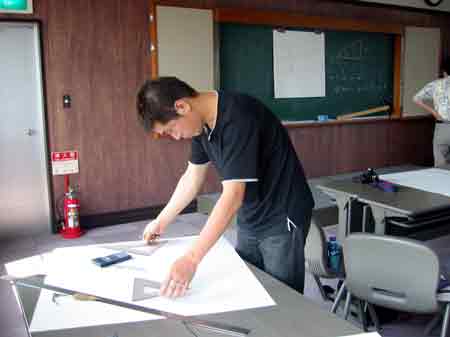

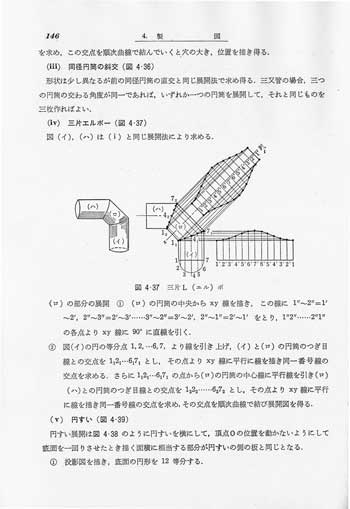

まず最初に、(株)大和テントの中新井社長から、青森県テントシート工業組合理事長としての挨拶を頂戴し、続いて前青年部会長の石岡シート店の石岡社長から「とにかく1つでも参考になるものを持ち帰って仕事に役立てて」とい励ましの言葉をいただいた後、本番スタート。講師役は、不肖わたくし。(50にもなって青年部?といわれそうですが・・・)。まず、始めの15分は参加者への案内状にプリントしていた東京のホテルオークラに取り付けられてある固定オーニングのタレの部分の取り付け方を説明し(個人的にいえば、このオーニングはシワひとつないあまりにも見事なものだと思っております)、他の業者が取り付けた実例を見ることの大切さをアピール。 続いて、アーチテントのの概略と二片

エルボの展開(丸い筒状のものを直角に交えた時の展開方法)の説明に入る。あらかじめ練習用にと思い、A3判に定規をあてがうだけにプリントしておいたものを配布。一連の説明をした後、皆さんに作図してもらう。本日参加者の中にはJWキャドに慣れた方がいて、自分の仕事でもそれを使っているというが、基本はあくまで定規とコンパスと理論。それがわかっていないと応用が利かないため強制的に図面を書かせる。思ったとおり定規を持つ手はぎこちなく皆より少し遅れ気味だったが、彼の動作を見て、説明したリクツがわかっているようなので先にすすめる。予定では、午前中に二片エルボの作図。午後は三片エルボの予定。これには結構時間が費やされ、そこで本日終了かと思っていたが、皆からインクジェットの実演要望があり、急きょスピードアップのための作戦開始。

続いて、アーチテントのの概略と二片

エルボの展開(丸い筒状のものを直角に交えた時の展開方法)の説明に入る。あらかじめ練習用にと思い、A3判に定規をあてがうだけにプリントしておいたものを配布。一連の説明をした後、皆さんに作図してもらう。本日参加者の中にはJWキャドに慣れた方がいて、自分の仕事でもそれを使っているというが、基本はあくまで定規とコンパスと理論。それがわかっていないと応用が利かないため強制的に図面を書かせる。思ったとおり定規を持つ手はぎこちなく皆より少し遅れ気味だったが、彼の動作を見て、説明したリクツがわかっているようなので先にすすめる。予定では、午前中に二片エルボの作図。午後は三片エルボの予定。これには結構時間が費やされ、そこで本日終了かと思っていたが、皆からインクジェットの実演要望があり、急きょスピードアップのための作戦開始。

昼食時に、あらかじめ用意していた三片エルボの展開図を黒板に貼り付けておく。皆さんは基本の二片エルボの展開の仕方が理解できていたので、少しのヒントを与えただけで三片エルボも理解できると思ったからです。案の定、昼食を終えた人たちは、黒板の図を見て「ふむ・ふむ!」。